2 мая 1859 года на свет появился Джером Клапка Джером – писатель-юморист, чья всемирно известная книга «Трое в лодке, не считая собаки» была написана едва ли не случайно – из эпизодов, призванных развлечь читателя в книжном путешествии по окрестностям Лондона. Soyuz.Ru вспоминает историю книги, ставшей одним из главных символов английского юмора, а также несколько других книг, появившихся на свет волей случая.

«Трое в лодке, не считая собаки» (1889)

Джером Клапка Джером

Первоначальная идея Джерома заключалась в том, чтобы написать путеводитель по пригородам Лондона под названием «Повесть о Темзе». «Я даже не собирался сначала писать смешной книги», – признавался он в мемуарах. Книга должна была сосредоточиться на Темзе и ее «декорациях», ландшафтных и исторических, с небольшими смешными историями «для разрядки». «Но почему-то оно так не пошло. Оказалось, так, что оно все стало "смешным для разрядки". С угрюмой решительностью я продолжал... Написал с дюжину исторических кусков и втиснул их по одной на главу». Издатель, почуявший юмористический потенциал опуса, выкинул большинство исторических эпизодов и заставил Джерома придумать другой заголовок. Тот написал уже половину текста, когда ему в голову пришла идея названия – «Трое в лодке, не считая собаки», поскольку «лучше ничего не было».

Хотя именно эту книгу в конце концов стали называть едва ли не самой смешной книгой в мире, сам Джером недоумевал по поводу ее популярности: «Мне думается, я писал вещи и посмешнее». Тем не менее, она была еще и новаторской для своего времени: в то время как популярные тогда авторы предлагали читателю совершенно нереальных героев и таких же нереальных злодеев, героями Джерома стали заурядные типы, которые находят себе развлечение в повседневности. Увы, продолжение приключений неугомонной троицы под названием «Трое на велосипедах» не имело столь громкого успеха и даже не очень известно читателю. Но тем не менее, и оно может смело рекомендоваться для прочтения – хотя бы как новая встреча с полюбившимися героями

«Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818)

Мэри Шелли

Летом 1816 года на вилле у Женевского озера собралась компания просвещенных англичан – Джордж Байрон, Джон Полидори, Перси Шелли и его будущая жена Мэри Годвин. Из-за чрезвычайно плохой погоды отдыхающие не могли покинуть дом и развлекали себя чтением «Фантасмагорианы» – сборника немецких страшных сказок и рассказов о привидениях и проклятиях.

Однажды, когда зашел разговор о секрете зарождения жизни и о возможности ее воскрешения после смерти, Байрон предложил каждому сочинить необычный страшный рассказ. Идея эта так увлекла Мэри Шелли, что во сне девушка ясно увидела бледное лицо адепта тайных наук над неподвижным отвратительным существом, которое начало подавать признаки жизни. Еще одним источником ее вдохновения стали услышанные ею слухи о замке Франкенштейн, где якобы была оборудована алхимическая лаборатория. Первый вариант этой истории так поразил Байрона, что он предложил ей превратить рассказ в полноценный роман. И весной 1818 года на свет появился «Франкенштейн, или Современный Прометей» об ученом, создавшем «омерзительный фантом в человеческом обличии». А спустя полтора столетия выяснилось, что видение, пришедшее к юной писательнице тем дождливым летом, предвосхитило не только литературу ужаса и научную фантастику XX века, но и оказалась блестящим размышлением на тему человеческой природы, отголоски которого заметны и в кино – вплоть до недавнего сериала компании Netflix «Очень странные дела».

Читайте также: 15 фильмов, которые на самом деле являются экранизациями

«Унесенные ветром» (1936)

Маргарет Митчелл

Свой знаменитый роман Маргарет Митчелл начала писать в прямом смысле от безделья: по одним данным, врачи обнаружили у нее артрит голеностопного сустава, по другим, писательница пострадала в автомобильной аварии. Какое-то время она не могла ходить и, чтобы убить время, читала книги, которые каждый день приносил ей муж, причем постоянно критиковала прочитанное. В конце концов вместо новой книги супруг подарил ей печатную машинку: «Если ты хочешь книгу, почему бы не написать ее самой?».

Начав писать историю с конца, по разрозненным главам, Митчелл и подумать не могла о том, чтобы обнародовать ее: когда к ней приходили друзья, она прятала рукопись под подушку или ковер. Спустя десять лет Маргарет полностью выздоровела, но написанная ею книга так и не увидела бы свет, если бы не организованный ею литературный салон, куда весной 1935 года заглянул опытный редактор Гарольд Латем.

Дальнейшие события развиваются как сказка: редактор получает рукопись буквально в последний день, читает ее в поезде всю ночь и приходит в восторг, а выход книги сопровождается беспрецедентной по тем временам рекламной кампанией: о ней сообщали не только по радио и в газетах, но и в университетах и даже в кофейнях, где агенты оставляли фрагменты книги. Неудивительно, что она мгновенно превратилась в бестселлер, а ее автор в 1937 году стала лауреатом престижной «Пулитцеровской премии». Многие умоляли писательницу продолжить историю, но этого так и не произошло – на радость многочисленным «производителям» продолжений бестселлеров, с которыми довелось познакомиться и постсоветским читателям.

«Дом, в котором…» (2009)

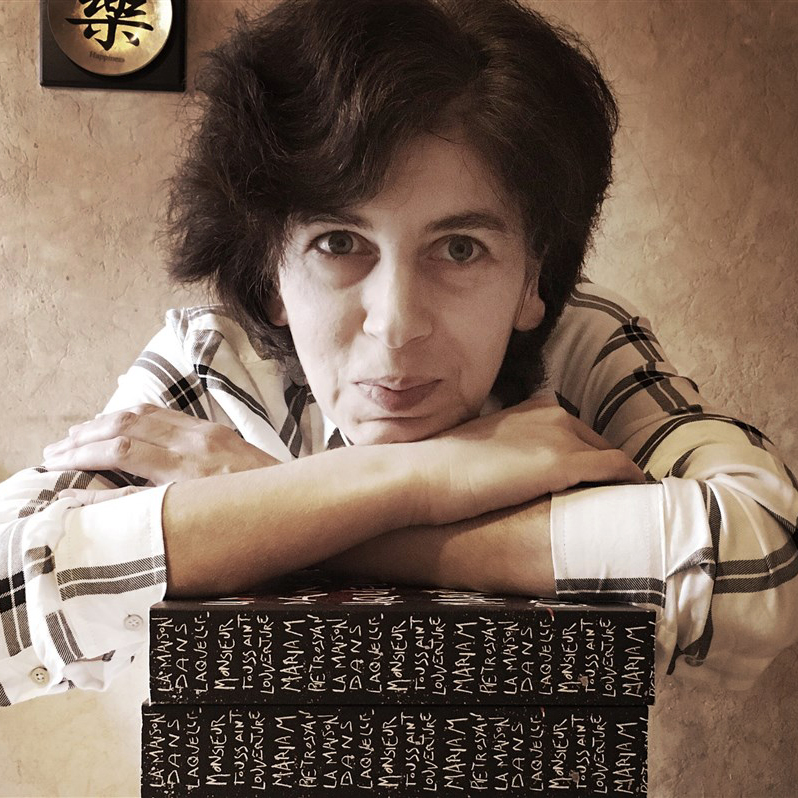

Мариам Петросян

Еще одним внезапным бестселлером, уже в наши дни, стал роман «Дом, в котором», написанный никому до сей поры не известной художницей-мультипликатором Мариам Петросян. «Самый первый вариант, совсем не похожий на этот, был написан в конце восьмидесятых. Я начала писать о Доме, когда была ровесницей его героев. А рисовала их раньше, чем начала о них писать. Так что замысел и герои намного старше, чем сама книга», – говорила Петросян. По ее словам, сюжет изначально строился вокруг мальчика, который попадает в новое место, в чужое окружение: она придумывала героев, создавала им ситуации, и дальше они уже действовали сами, а она с интересом наблюдала за ними.

Тем не менее автор, видимо, не особенно ценила свой труд: в 1998 году Мариам подарила рукопись своей московской знакомой, а сын знакомой отдал книгу своему другу, и рукопись пролежала у него в столе почти десять лет. Найдя рукопись, знакомый прочел ее, дал почитать брату, брат отдал подруге, а та – своему преподавателю вокала, у которой училась главный редактор издательства «Гаятри» Шаши Мартынова. Заинтересовавшись рукописью, редактор начала искать автора неподписанной рукописи, и в начале 2007 года Петросян позвонили с предложением напечатать книгу, которая даже не была еще дописана. По ее словам, финал писался с трудом – попытки собрать сюжет приводили к обрыву сюжетных нитей и дырам в изложении, а персонажи сопротивлялись концу истории. А уже перед публикацией было изменено и само название романа.

«Книга называлась "Дом, который…". Тоже, конечно, не ахти что, но старое название для меня было говорящим и ассоциировалось с "Домом, который построил Джек". А новое ни с чем не ассоциируется. В издательстве Livebook объяснили, что нынешнее название предложил какой-то очень известный поэт – уж не знаю, кто именно», - говорила Петросян.

Как бы там ни было, оригинальный сюжет и герои привлекли очень многих, книга собрала множество премий и была переведена на основные европейские языки. А в документальном фильме Стивена Фрая «Открытая книга России: Писать во времена Путина» Мариам Петросян была названа в числе одной из шести лучших современных российских писателей, которых читают и будут читать всегда. Тем не менее сама она утверждает, что новых книг от нее ждать не стоит. «Я не писала эту книгу, я в ней жила. Последние годы урывками, от случая к случаю, все реже и реже, но для меня это было местом, куда я (исписав гору бумаги) могла войти и побыть там. Других таких мест я не знаю».

31 Мая 2025, 17:07